Achim Lengerer

Geboren 1970

Residenzstipendium der Hessischen Kulturstiftung 2008:

Paris

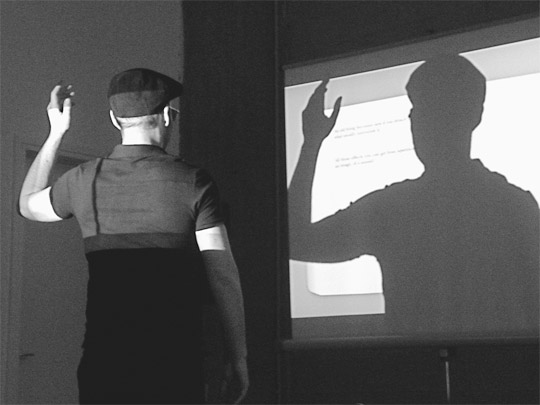

Achim Lengerers Arbeiten – Filme, Performances, Lectures, Ausstellungskuratorien – sind stark medienwissenschaftlich orientiert. Der Mitbegründer der Freitagsküche im AtelierFrankfurt führte während seines Atelierstipendiums in Paris ein Projekt über den französischen Regisseur Robert Bresson (1901–1999) fort: In der Auseinandersetzung mit eigenen Texten und Sekundärliteratur zu Bresson entstand die Performance x-lecture, die Lengerer auch in Paris aufführte. Die aus einer deutschsprachigen Performance, einer englischsprachigen Lecture und einem französischem Soundtrack bestehende Arbeit referiert auf den Film Lancelot du Luc von 1974, in dem Bresson selbst schon literarische Vorlagen verwendete. Lengerer erzählt diese Übertragungs- und Weitertragungsgeschichte weiter.

Interview mit Achim Lengerer

Das Gespräch mit Achim Lengerer führte der Kunsthistoriker und Journalist Michael Reitz.

Reitz: Was war Ihre Intention, mit einem Stipendium der Hessischen Kulturstiftung (HKST) nach Paris zu gehen?

Lengerer: Zunächst einmal wegen meiner Frankophilie. Hinzu kam, dass ich der Meinung war, in Paris die Sprache schneller und besser zu lernen und somit endlich das, was ich immer auf Deutsch lesen musste, dann auf Französisch lesen kann. Das war jedoch ein Irrtum, ging bei weitem nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt hatte. Der Hauptgrund war jedoch ein konkretes Projekt. Ich wollte etwas machen über den Filmemacher Robert Bresson, den ich immer schon sehr gemocht habe. In Paris befinden sich nun mal eine Reihe von Dokumenten und natürlich auch Anregungen für jemanden, der zu Bresson arbeiten will. Die Arbeit ist dann natürlich völlig anders geworden, als sie in dem Konzept für die HKST vorgestellt worden war.

Reitz: Wenn ich das richtig verstehe, dann arbeiten Sie, indem Sie Sachen reproduzieren bzw. Abbilder schaffen. Kann man das so sehen? Ich denke hier vor allem an Ihre Arbeit Four Colours in Black.

Lengerer: Das ist richtig. Diese spezielle Arbeit Four Colours in Black ist eine Publikationsserie. Wobei ich sagen muss, dass ich oft Termini und Begriffe benutze, um die Sachen einordbar zu machen und obwohl sie von ihrer Materialität gar nicht einzuordnen sind. Ich nenne es eine Publikationsreihe. Das sind aber bis jetzt ausgedruckte Laserkopien in einer Auflage, ich habe jetzt ja auch so etwas wie einen eigenen Verlag, so einen Instant-Publishing-Verlag. Den nenne ich „Scriptings“, um zu sagen, ich tue da auf einer Ebene, als wäre ich ein Verlagshaus und gebe auch Sachen heraus. Als ich fertig war mit dem Studium, war ich Anfang dreißig und hatte keine Arbeit. Das klingt jetzt wahnsinnig dramatisch, aber das war so. Und praktisch ist es überhaupt nicht so romantisch. Und dann habe ich angefangen, öffentliche Veranstaltungen zu organisieren, Screenings, Lesungen. Und mir langsam Arbeitsweisen aufzubauen, die nicht in eine klare Materialität münden. Normalerweise, das ist auch jetzt so, glaube ich, dass eigentlich niemand genau weiß, was ich eigentlich mache. Denn es ist materialtechnisch nicht wirklich so klar zu fassen. Ich benutze viele Formen neben- oder durcheinander, viele Teilbereiche, die in diese Produktionen involviert sind. Meine Publikationen haben sich dann irgendwann mal ergeben, aus so einer Einstellung heraus zu sagen, na gut, wenn man jetzt nicht so ein Bild malt, sondern da sieht man ein Bild und daneben einen Text, der das beschreibt. So habe ich dieses System immer weiter getrieben, so dass es eigentlich nicht so eine klare Zuordnungsmöglichkeit der Arbeiten gibt. Es ist oft so, dass die Arbeiten in verschiedenen Formaten gleich heißen. Das heißt dann als Ton-Stück nicht anders als eine literarische Publikation, ein gesprochener Soundtrack, ein Vortrag oder eine Performance. Ich nehme immer Titel, die sich über verschiedene Arbeiten strecken. Und deshalb tauchen dann immer verschiedene Elemente wieder auf. Aber das sind eher erzählerische, als dass sie physikalisch anwesende oder abwesende Elemente sind. Obwohl es immer auch Ausstellungen gibt, in denen dann Dinge drin stehen. Aber es sind halt eher Erzählungen und meistens Erzählungen, die ich mir mache.

Reitz: Ist das ein hermeneutisches Umkreisen eines Gegenstandes, indem Sie verschiedene Formen wählen, um damit zurecht zu kommen? Wie ein Musiker, der verschiedene Instrumente spielt und erst sehen muss, welches für seine Zwecke das richtige ist?

Lengerer: Dann vielleicht doch eher ein Musiker, der keine Instrumente spielt. Aber „zurechtzukommen“ finde ich ein sehr schönes Wort in diesem Zusammenhang. Ich habe ja an verschiedenen Stellen studiert, war nicht nur in Frankfurt, sondern auch an der Filmhochschule in Prag, dann in England und schließlich war ich in einem Post-Graduierten-Programm in den Niederlanden. Vier verschiedene Kunstakademie-Institute quasi. Ich glaube, ich konnte mich nie besonders gut einordnen. War dann lange an der Städel-Schule und immer, wo man auftaucht, ist man ja halt irgendwas. Irgendwann war ich mal Fotograf in meinem Leben. Das denkt jetzt keiner mehr von mir. Man ist dann zwei, drei Jahre benennbar. Oder dann studiert man mal Film. Dann sagen alle: Aha, du machst Film. Und dann trifft man zehn Jahre später Leute, die dann sagen: Und? Machst du noch Film? Und denkt sich, komisch, die waren auf drei von meinen Ausstellungen, haben die da eigentlich wirklich was mitbekommen? Ich weiß schon, was Sie meinen. Man braucht ja immer einen Begriff. Und es gibt auch Sachen von mir, die auf Filmen basieren – aber eben mehr auf der nacherzählenden Ebene, als das ich überhaupt jemals auf die Idee kommen würde, einen Film zu machen. Ich arbeite immer an Formen, durch die ich mich weiterbilden will. Ich schrecke davor zurück, wirklich nur eine fixe Form zu haben. Obwohl die meisten meiner Sachen sehr formal gedacht sind, sie haben immer durchgearbeitete Stränge. Aber sie haben auf jeden Fall nie eine verankerte Prägung. Beispielsweise habe ich von 2004 bis 2007 sehr viele komplexe Ausstellungen gemacht, die oft auf der Grundlage von einem Text zum Beispiel entstanden waren. Und habe da oft andere Leute mit dazu eingeladen. Und das waren, man könnte sagen, räumliche Konstellationen, Bühnensituationen. Und jetzt, dieses Jahr, greife ich die wieder auf in Form von Publikationen, die ich mache, oder auch in Form von Installationen, die mit einer Monologform über diese Ausstellung dann berichten, ohne dass sie die einzelnen Arbeiten vorstellen – zwingend. Das ist dann wie ein Erinnerungsfragment, eigens von mir produzierte Sachen. Oder ein anderes Beispiel: Ich sehe mir an, wie die Besucher meine Ausstellung ansehen, und dann gibt es eine Narration dazu. Aber wie das in der Ausstellung dann im Einzelnen gemacht wird, kann ich nicht sagen. So geht ein bisschen das Spiel. Ich schaue mich immer selbst mit der Distanz an, als wäre es ein Zitat irgendeines Künstlers. Aber ich beziehe mich dabei auf eigenhergestellte Sachen.

Reitz: Aber trotzdem bringen Sie Ihre Arbeiten und Ausstellungen immer wieder auf einen Begriff, mit dem man etwas anfangen können sollte. Dabei hat man den Eindruck, was Sie machen, ist immer Work in Progress.

Lengerer: Ich habe jetzt öfter mal Ausstellungen Aufführungen genannt, dadurch ist es fest, ist es räumlich installiert. Die Arbeiten bestehen dann aus Elementen unterschiedlicher Materialität – Foto, Text, Sound-Track -, irgendwie eine räumliche Konstruktion, die das Ganze wie eine Theaterplattform zusammenhält. Und diese Sachen sind immer parallel gedacht. Immer so, dass jedes Element für sich da ist, und dass sie in der Nähe sind, so wie parallele Stimmen, die man im Raum hat oder im Theater hört. Die haben normalerweise keine Linearität, sondern sind nicht synchronisiert und laufen als parallele Erscheinungen. Und in dem Moment sind sie zeitlich nicht fixiert, aber räumlich sind sie in einem gewissen Zeitrahmen der Ausstellung oder einer Aufführung ins Verhältnis gebracht. Natürlich ist das Work in Progress, aber an diesem Prozess muss der Betrachter teilnehmen.

Reitz: Jean Baudrillard hat mal die These aufgestellt, dass es in unserer Welt keine Singularitäten mehr gibt. Wenn Baudrillard jetzt behaupten würde – und nach allem was Sie gesagt haben, hätte er guten Grund, das zu tun – die Arbeiten von Achim Lengerer beschreiben das, was ich in der Philosophie mache, was würden Sie dazu sagen?

Lengerer: Mit meiner Baudrillard-Lektüre ist es ehrlich gesagt nicht weit her, aber trotzdem: Es ist ein gutes Beispiel. Die Sachen tauchen in einem anderen Medium auf und sind dadurch verschoben. Trotzdem gibt es ja immer Verwandtschaften, Denk-Verwandtschaften. Die zeigen sich an verschiedenen Stellen, dazu muss man nicht das gleiche Medium benutzen. Die Form, die man wählt, löst bei dem anderen einen kulturellen Reflex aus, indem er das zuordnet. Und dann denkt man eben, ah, da muss ich partizipieren, emotional, als politisches Wesen oder als intellektuelles Wesen oder als ästhetisches Wesen. Und ich würde sagen, meine Arbeit ist überhaupt nicht eine, die in irgendeiner Form die Arbeit eines Theoretikers ist. Auch die Texte, die ich mache, die ich schreibe, oder die vorkommen, haben mit Theorie absolut gar nichts zu tun. Das ist vielleicht ein Look, aber kein theoretisches Gebilde. Und dann denkt sich eben der, der rezipiert, und auch der Produzent selbst irgend etwas dazu. Man will sich kopieren und der andere muss da ja auch irgendwohin kopieren, damit er es einordnen kann. Ich lese zum Beispiel im Moment relativ viel von Roland Barthes und habe dann für eine Ausstellung auch mal einen Text von ihm benutzt. Aber das hat mit Theorie-machen gar nichts zu tun. Das ist überhaupt kein Handwerkszeug für meine Ausbildung und meine Beschäftigung. Aber es gibt oft Texte, die eine Rolle in meiner Produktion spielen. Ich sehe gerne das Bild von mir als Lesendem. Das finde ich gut. Das hat ja auch ein Spielpotenzial, wenn man sich als Künstler zum Beispiel denkt, der oder der Theoretiker hört sich wahnsinnig gescheit an, das versuche ich jetzt mit meinen Mitteln umzusetzen.

Reitz: Soll das heißen, dass es Sie stören würde, wenn die Leute Sie für gescheit halten?

Lengerer: Wenn das nur auf der Ebene der bloßen Zuschreibung passieren würde, der Etikettierung, dann schon.

Reitz: Sind die Fragen für Sie interessanter als die Antworten?

Lengerer: Meinen Sie uns beide jetzt?

Reitz: Nein, bestimmt nicht. Ich kam darauf, weil Sie sagen, Sie wollen nichts fest montieren. Das heißt ja nicht, dass es labil ist oder indiskutabel oder beliebig, sondern es ist eine Form. Für mich als Mensch, der sehr viel mit Sprache zu tun hat, ist das in erster Linie eine Frageform.

Lengerer: Verstehe. Ja, mich interessiert die Frage und nicht die Antwort. Das ist ja auch so ein kulturelles Paradigma, in dem wir alle arbeiten, dass man sagt, natürlich stelle ich Fragen und die Antworten soll der Betrachter/Leser dann in einem Prozess der Partizipation machen. In dem Sinn würden da wahrscheinlich alle sagen, ja, und ich sage es auch. Aber ich, für mich, kann sagen, dieses Sich-selbst-befragen ist wichtig, das muss schon ein ganz ernster, gedachter Prozess sein. Ohne dass das, was raus kommt, unbedingt ernst sein muss. Und das, denke ich, sieht man. Das kann man normalerweise feststellen. Ob man nur zum Schein fragt – das kann man schon sehen.

Reitz: Wir leben ja auch in einer Epoche, die einer Übermacht der Beantworterei frönt. Man muss immer Antworten haben, und wenn man keine hat, zumindest so tun, als wäre man auf der Suche nach ihnen. Und das geht bis in die Kunst hinein. Was sind Ihre Mittel dagegen?

Lengerer: Ich schreibe etwas auf, so, wie ich es erfahren habe. Und das ist erst einmal alles. Da gibt es auch keine Antwort drauf. In dem Moment, wo ich anfange zu antworten, habe ich etwas festgezimmert und das 20. Jahrhundert ist leider Gottes ein sehr gutes Beispiel dafür, was passiert, wenn man alles final beantworten will.

2007 habe ich in Braunschweig eine Ausstellung gemacht, die hieß They have to be many and they don’t need to be reconsult with one another. Wobei das Schriftbild so war, dass es auch do need sein könnte. Und da war das Kriterium zum Beispiel, dass ich Leute eingeladen habe, die immer zwei oder drei verschiedene Sachen machen, beispielsweise Filmprogramme zusammenstellen und Filme machen. Oder schreiben und Videos. Oder Theoretiker sein und Real-Performance machen. Und da war die Vorstellung, dass in dem Moment, in dieser halben Stunde, in der sie da was aufführen, diese Sachen, die getrennt sind, aber beide aufscheinen, da sind und materialisiert werden, aber eben nur in einer Parallelität. Und das ist es, was mich interessiert. Und das ist dann ja auch nicht beantwortet, was er oder was sie da macht. Und ob eines wichtiger ist als das andere. Oder ob man zwei Sachen macht, weil man zwei Sachen besonders gut kann oder keine besonders gut kann. Oder weil es nur gut geht, wenn man sagt, hier ist ein Stück und hier habe ich das Bild dazu oder hier habe ich einen Ton dazu. Jedes Element kann, jedes falsche, angeblich falsche Element, kann, wenn es in einem anderen Zusammenhang auftaucht, das richtige Element werden. Und der Gedanke interessiert mich sehr. Jemand, der gar nicht gut schreiben kann, aber in dem Moment, wo er das Schreibende sagt und dann stottert – auf einer Bühne kann das ganz stark sein. Das interessiert mich als Produktionsweise sehr. Dass, wenn sich Dinge eben verwandeln oder in ein anderes Material kommen, dass sie dann den richtigen Platz finden können. Aber das beantwortet dann nicht die Frage, ob es ein guter Text ist.